¿Puede la salmonicultura ser regenerativa?

En esta pujante industria chilena, las conversaciones sobre sostenibilidad se centran en disminución de impacto y resiliencia climática. ¿Hay un camino a la producción regenerativa?

Lo que tenés que saber:

La industria salmonera de Chile produce alrededor de un tercio del salmón de cultivo global y genera trabajo para miles de familias, pero tiene impactos negativos tanto en cursos de agua dulce como en ecosistemas marinos.

Desde la perspectiva del carbono, la proteína de peces tiene una menor huella que la de vacas o de cerdo, y tiene un rol en el desafío de alimentar a 10 mil millones de personas en un escenario de carbono neutralidad.

Nuevos emprendimientos de base tecnológica buscan mitigar el impacto ambiental de la actividad: reducir el uso de antibióticos en peces, sanear el agua y los fondos oceánicos, prevenir problemas por floración de algas nocivas y procesar residuos orgánicos y plásticos.

Aún con los avances anteriores, el camino regenerativo no parece claro.

A mediados de julio participamos del Encuentro ACI, que buscó promover la conciencia climática y discutir medidas de adaptación en los sectores productivos y emprendimientos de la región de Los Lagos, Chile. Si se habla de actividades productivas en esa región, es imposible obviar a la salmonicultura.

🐟 El cultivo y procesamiento de salmón es la principal actividad económica del sur de Chile: representa 17,6% del PBI combinado de las tres regiones más australes del país. Los ingresos por exportaciones de la industria representan alrededor del 1,9% del PBI nacional (en base al PBI de 2023).

Durante la conferencia conocimos iniciativas que se están llevando a cabo para disminuir el impacto ambiental de la actividad y emprendimientos ofreciendo herramientas para ello. Observamos que las conversaciones estaban más enfocadas en cómo la industria podría ser más sustentable y resiliente al cambio climático que en cómo podría ser regenerativa. ¿Es esto siquiera posible? Dedicamos esta edición de Pulso a investigar e intentar respondernos esta pregunta.

Breve background de la industria salmonera chilena

Parece que el salmón siempre estuvo asociado a Chile, pero las principales especies cultivadas en el país (salmo salar y Oncorhynchus kisutch) provienen del norte del océano Atlántico y del Pacífico Norte, respectivamente. Chile también es uno de los principales productores de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss), originaria del Pacífico Norte.

La salmonicultura industrial chilena tuvo sus orígenes en la década de 1970, y experimentó un gran crecimiento a mediados de los ‘80: pasó de producir 1.200 toneladas en 1985 a 60.000 en 1991. En 2023, las toneladas cosechadas fueron 1.080.915.

🥈Chile es el segundo mayor productor de salmónidos del mundo después de Noruega. Se estima que provee entre el 25% y el 27% del salmón mundial.

💹 Las exportaciones de salmón alcanzaron un valor de 6.500 millones de dólares en 2023: la segunda mayor fuente de ingresos de exportación después del cobre. Sus principales mercados son Estados Unidos, Japón, Brasil y la Unión Europea.

🧑🔬 La industria salmonera genera más de 70.000 empleos directos e indirectos en el país.

Además de por su relevancia económica, esta actividad se suele defender desde el punto de vista climático con el argumento de que la proteína de pescado tiene una menor huella de carbono (CO2) que otras proteínas animales. De acuerdo a un estudio de Poore and Nemecek (2018), esto es cierto. Éste analizó las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por 100 gramos de distintos tipos de comidas, y concluyó que el pescado se encuentra por debajo de alimentos como la carne de vaca y de cerdo, e incluso de la leche y el queso. Así como se destaca esto, vale la pena resaltar que hay otros productos de menor impacto: huevos, granos, legumbres y nueces.

Un factor importante para medir la huella de CO2 de la carne de salmón de cultivo es qué alimento se usa para el engorde y cuál es la tasa de conversión (cuántos kilos de alimento en forma de aceite y harina de pescado se necesitan para producir un kilo de salmón cultivado). El promedio de la industria se ubica entre 1,6:1 y 1,3:1 de acuerdo a la especie. Recientemente la empresa noruega Kvarøy se convirtió en productora de proteína de pescado neta al lograr un ratio de <0,5:1.

Impactos ambientales de la actividad

Como suele pasar con actividades intensivas, la industria salmonera ha sido foco de críticas ambientales en los últimos 40 años. Para entender a dónde van las críticas, primero, un breve repaso de cómo se produce el salmón de cultivo.

La producción tiene cuatro etapas

Obtención y cultivo de ovas de salmón hembra en piscicultivo: al interior de las ovas fecundadas se desarrollan los embriones, que después de un período de incubación de 30 a 50 días se transforman en alevines.

Estos se desarrollan en un período de 8 a 14 semanas hasta alcanzar el momento de esmoltificación, fase que les permite vivir en el mar. Inicialmente, más del 90% de los salmones jóvenes eran producidos en jaulas flotantes en lagos, pero para 2017 ese número se había reducido y el 53% se producían en granjas en tierra, 23% en sistemas de recirculación, 14% en jaulas flotantes en lagos, 6% en estuarios y 4% en ríos (Renato A. Quiñones et al. 2019).

Posteriormente, son trasladados a los centros de engorde en el mar, donde se alimentan y crecen dentro de jaulas de cultivo. Éstas se ven como círculos flotantes en el agua, pero se extienden de 15 a 20 metros de profundidad. La etapa de engorde dura de 9 a 18 meses.

La última etapa es la cosecha, que se realiza cuando alcanzan un peso de 2,5 a 6 kilos. Allí se transportan en barcos con estanques de agua a bordo hasta centros de procesamiento, donde se clasifican y faenan para su comercialización y distribución.

Algunas críticas ambientales que se hacen a esta cadena son:

El uso y contaminación de agua en la etapa de agua dulce;

La alta densidad de peces en las jaulas en la fase marina, que facilita la propagación de enfermedades y parásitos, que pueden afectar tanto a los salmones de cultivo como a los peces silvestres;

La contaminación del agua marina por acumulación de excrementos de peces, alimentos no consumidos y antimicrobianos utilizados en la fase de engorde;

La floración de algas nocivas (FAN) por exceso de nutrientes en el agua, que reducen el oxígeno disponible y pueden ser tóxicas para otros organismos marinos;

Los escapes de salmones, que pueden llevar a la introducción de especies no nativas en los ecosistemas locales (compitiendo con especies autóctonas y alterando cadenas alimenticias);

La perturbación de hábitats naturales, que puede tener efectos en su biodiversidad;

La contaminación plástica por desechos de la industria pesquera (redes, boyas, etc.).

¿Cuáles de estos problemas están respaldados por evidencia científica?

Una revisión de bibliografía disponible a 2019 de Renato A. Quiñones et al. y publicada en Reviews in Aquaculture indica que:

Hay poca regulación de las descargas de agua dulce de las granjas productoras de embriones y alevines, y que se han registrado evidencias de impacto de eutrofización (*) local y cambios en la diversidad aguas abajo de las granjas;

La eutrofización de los canales y fiordos patagónicos a partir de las granjas marinas ha sido reconocida como un riesgo ambiental crucial, aunque la mayor parte de la evidencia científica proviene de efectos locales debajo y alrededor de las granjas;

No existen regulaciones basadas en estimaciones de capacidad de carga para limitar la biomasa máxima de peces por área o cuerpo de agua;

Existe controversia respecto al potencial papel de los nutrientes derivados de la acuicultura en la proliferación de FAN. El monitoreo ambiental actual y la información disponible no permiten establecer o rechazar una relación de causa-efecto;

Se ha demostrado que los pesticidas utilizados para controlar la infestación de piojos de mar son perjudiciales para algunas especies no objetivo;

Hay evidencia de que el uso de altas cantidades de antibióticos ha permitido el desarrollo de bacterias resistentes a antibióticos en los sedimentos y existe preocupación de que la acuicultura de salmón tenga el potencial de aumentar la proporción de bacterias resistentes a antimicrobianos en relación con los antibióticos utilizados en la medicina humana;

Las escapadas de salmón son un riesgo ambiental relevante, aunque la especie más cultivada, Salmo salar, ha mostrado poco éxito en establecer poblaciones salvajes.

(*) Eutrofización es un proceso de acumulación de nutrientes en un ecosistema acuático debido a desechos provenientes de la actividad del hombre. Esto genera excesivo crecimiento de materia orgánica, de algas y de otras plantas verdes que cubren la superficie del agua disminuyendo la entrada de luz solar y la fotosíntesis, y generando procesos de disminución de oxígeno, que afecta a peces y moluscos.

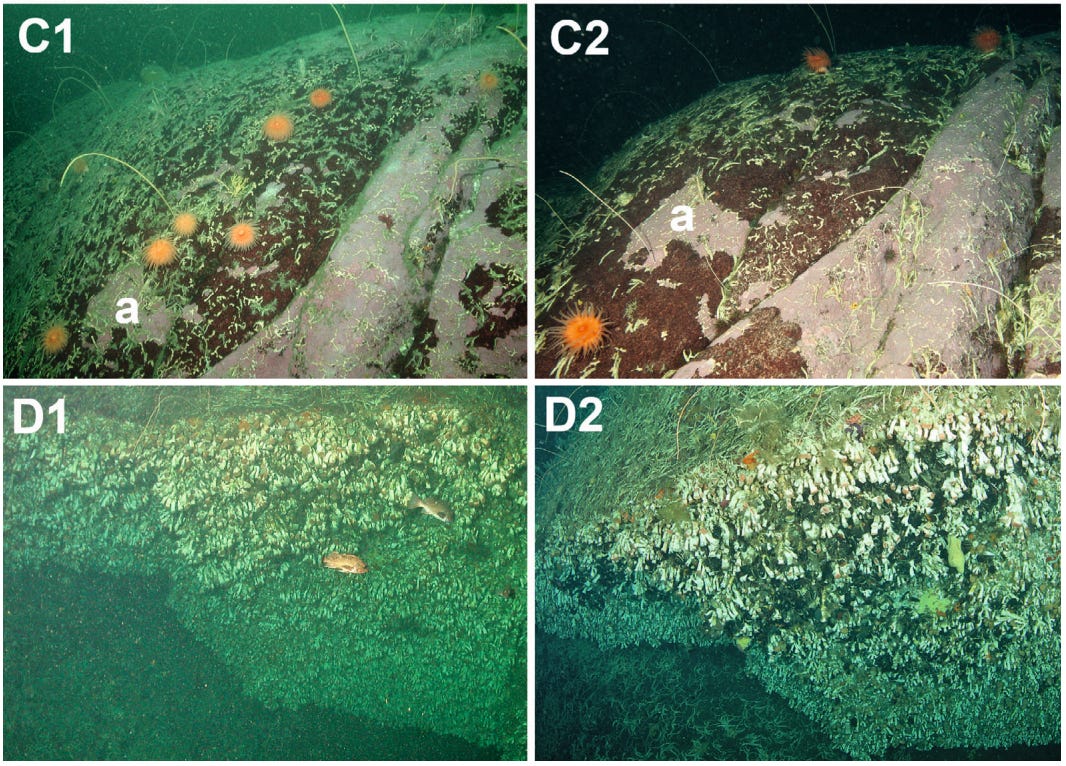

🦑 De acuerdo a un estudio de Vreni Häussermann et al. 2013 publicado en SPIXIANA, el aumento de la salmonicultura está vinculado a una disminución de la biodiversidad de macrofauna bentónica (la que habita el fondo del mar). La científica y su equipo compararon la densidad de especies en el Fiordo Comau (a 200 km de Puerto Montt) entre 2003 y 2013, y observaron que se redujo significativamente. En el mismo período, las concesiones fueron de 3 salmoneras y 1 de mejillones en 2003 a 33 salmoneras y 9 de mejillones en 2012.

💊 El gobierno chileno informó en 2009 que la industria del salmón estaba usando 600 veces más antibióticos que los que usa el principal productor del mundo, Noruega, para producir la misma cantidad de salmón.

Para la bióloga marina Lara Marcus, co-organizadora del encuentro ACI, faltan más estudios que aporten datos concretos sobre los efectos de la salmonicultura y líneas de base claras para cuantificar estos efectos. El estudio de Häussermann et al. indica, en el mismo sentido, que en solo diez años hubo un cambio rápido e inadvertido de la línea de base de la macrofauna bentónica, y que estas líneas de base cambiantes generan que la conciencia sobre el llamado a la acción sea menor. “Para preservar líneas de base verdaderas, necesitamos establecer redes de áreas marinas protegidas”, dice el estudio.

“La eutrofización por nutrientes es difícil de medir a nivel marino. Sabemos que estamos cambiando el hábitat a nivel bentónico: cae tanta materia orgánica en el suelo marino que tienes muchas bacterias actuando y dejan sin oxígeno a la parte más profunda, creando suelos anóxicos. Otro factor evidente es la contaminación plástica. Llevo cinco años en Chile y he podido ver con mis ojos cómo ha ido aumentando la contaminación por plásticos en las playas. Hay cosas visibles y otras que necesitamos un poco más de tiempo para que la ciencia nos pueda guiar en el camino”, agrega Marcus.

Además de las lagunas de conocimiento, el cambio climático ya está afectando los delicados ecosistemas de los fiordos de Chile, lo cual agrega mayor dificultad.

Alberto Fernández Ortego, académico de Vinculación con el Medio de la Universidad San Sebastián, actualmente coordinador del Programa Territorial Hito: Más Azul, otro de los organizadores del Encuentro ACI, acuerda: “Es difícil determinar cuál es el impacto que se está generando y siempre se crea la misma discusión de quién tiene que pagar por esos estudios, ¿es la Academia? ¿es la industria, porque es la que saca el rédito económico? ¿o es el Estado porque tiene una obligación para con el desarrollo del país?”.

“El cambio va a pasar por limitar de alguna forma el nivel de producción e invertir muchísimo en sistemas de monitoreo; necesitamos tener información para la toma de decisiones. Hay una actividad económica que se tiene que estar desarrollando, son miles de familias que viven de esto. Pero también hay que entender que estamos en un medio ambiente y la producción depende de todo el sistema”, agrega.

Emprendimientos haciendo a la industria más sostenible

Existen tanto de parte del gobierno como de parte de consorcios y organizaciones empresariales iniciativas para disminuir el impacto de la producción de salmón de cultivo; entre ellas el Programa Estratégico Mesoregional ‘Salmón Más Sustentable’ de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). En el sitio de Salmón Chile hay reportes de sostenibilidad disgregados por empresa en los que se detallan las tasas de escapes y mortalidad, uso de antibióticos y otras variables ambientales. En Pulso nos centramos en el mundo de los emprendimientos y las inversiones de impacto, y por eso en esta sección haremos foco en herramientas o proyectos de base tecnológica contribuyendo a disminuir el impacto.

>> Disminución de uso de antibióticos / mejora de productividad

Inkus ofrece selección genética para mejorar la productividad y la sostenibilidad de las especies acuícolas. Aseguran que pueden desarrollar cepas resistentes a enfermedades, mejorar la eficiencia alimenticia y reducir el impacto ambiental. (Como hemos comentado, desde Antom tenemos nuestros reparos con la modificación genética de organismos, que a veces quita la atención de otras soluciones ambientales más disponibles y accesibles).

Aquit ofrece tratamientos preventivos para infecciones en los peces que reemplazan antibióticos, mejoran las tasas de supervivencia y elevan la inmunidad natural. “Desarrollamos un suplemento dietario que encaja en el sistema inmune del salmón como la pieza de un rompecabezas. Además, creamos una plataforma que usa la IA para replicar esta tecnología con otras especies”, cuenta Daniela Allerbon, founder y CEO de la startup.

💹 Aquit recibió inversión de GridX en 2022, participó de varios programas de aceleración y está cerrando una ronda bridge. Prepara ensayos en el mar en alianza con socios y salmoneras, y luego buscará llegar al mercado noruego.

“La industria utiliza dos enfoques para controlar las infecciones: la prevención a través de vacunas y suplementos alimentarios, y la terapéutica (antibióticos) cuando el pez está infectado. En solo siete días Aquit prepara al sistema inmune para enfrentar infecciones logrando una tasa de supervivencia promedio del 70%. Imita los mecanismos naturales del salmón para defenderse de las infecciones y así evita la inflamación que producen otros suplementos que, además, requieren de entre uno y dos meses para brindar protección”, agrega.

>> Ahorro y saneamiento de agua

El proyecto Bioaquafloc busca generar relaciones simbióticas o interacciones mutuamente beneficiosas entre las especies animales y microorganismos para ahorrar costos asociados a recambio de agua y tratamiento de enfermedades. Esto se logra por medio de la entrega de fermentos orgánicos que aportan probióticos, ácidos orgánicos, enzimas y nutrientes. Aseguran que su método puede reducir en un 95% los recambios de agua, incrementar la supervivencia en >90%, bajar el costo de producción >37%, y disminuir enfermedades.

Un área dinámica de tratamiento de agua tanto en la fase inicial como en la marina es el uso de nanoburbujas: burbujas de tamaño inferior a mil nanómetros, imperceptibles al ojo humano, que permiten transportar gases permaneciendo por días o semanas en un medio líquido con diferentes fines.

Kran Nanobubble se integra a diversas etapas del ciclo productivo de la industria salmonera: “Desde la recuperación de los fondos marinos deteriorados hasta la producción en tierra (agua dulce) reduciendo costos energéticos y de consumo, y las plantas productivas, reduciendo el uso de químicos en procesos de lavado y sanitización”, cuenta Martín Castro Olea, director comercial.

💹 “En febrero de 2023 levantamos inversiones por USD 1,25 millones y estamos en otra ronda bridge, proyectando una serie A para 2026. Estamos en un proceso de escalamiento y estandarización importante, con apertura este 2024 en Estados Unidos y buscando profundizar con clientes estratégicos a lo largo de Latinoamérica”, agrega.

Otras empresas dedicadas a la implementación de estrategias con nanoburbujas son Chucaotech y Molaer.

Nuestro proyecto invertido Huiro Regenerativo busca regenerar ecosistemas marinos a través del cultivo de algas en concesiones salmoneras en desuso, empleando a las comunidades locales y desarrollando mercados de comercio. Si bien todavía hay pocas métricas sobre el efecto positivo de las algas en el ambiente, se trata de un modelo novedoso que está en pleno desarrollo.

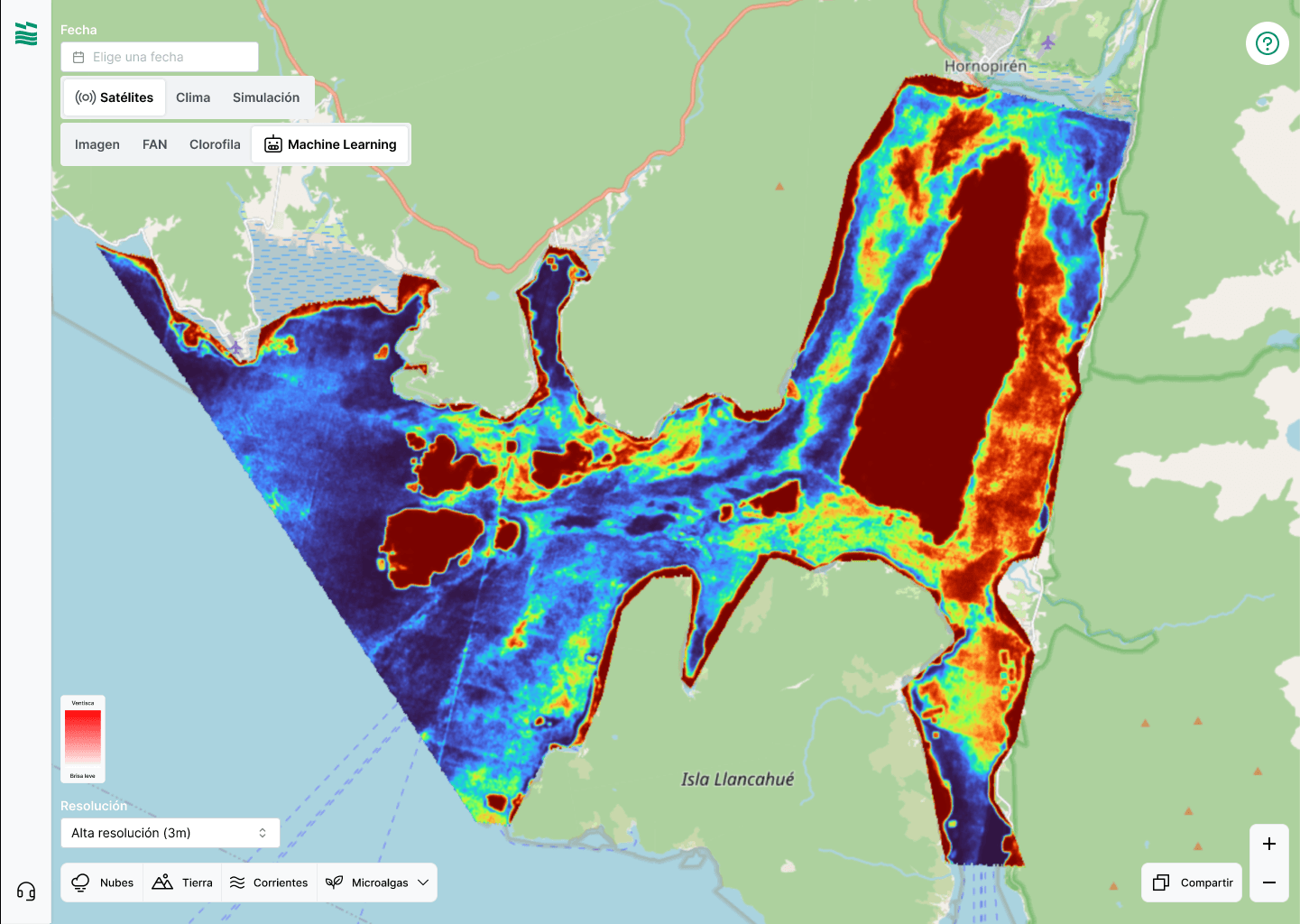

>> Monitoreo y gestión de FAN

Watermind busca innovar en el monitoreo de algas nocivas: “Los sistemas actuales se basan en muestreos de agua y análisis de fitoplancton de ellos. Esto tiene limitaciones: las muestras son obtenidas en los centros de cultivo, por lo tanto sabes que tienes un problema de microalgas cuando ya llegaron a tu centro; y los resultados son obtenidos de una pequeña muestra de un punto específico, por lo que son poco representativos de lo que está pasando”, explica Fernando Manterola, gerente general.

“Desarrollamos una solución basada en data satelital de alta resolución y modelos de IA que detectan las microalgas desde su formación, antes de que lleguen a los centros de cultivo, y permiten actuar a tiempo. Nuestro servicio incorpora modelación de corrientes para predecir hacia dónde se desplazarán, e incorpora datos de variables capturadas dentro y fuera de los centros de cultivo, gestionando el problema con mejor información”.

💹 La startup recibió una ronda de inversión ángel y ganó financiamiento del programa StartupChile para comenzar a operar. “Hemos tenido buena recepción de la industria y crecido de forma orgánica después de eso”, dice Manterola. Buscan abrir mercados que han manifestado interés, como Canadá, y extender el servicio a otras industrias.

>> Gestión de residuos

Zerocorp hace compostaje de residuos industriales orgánicos. “Diseñamos, construimos y operamos el centro de compostaje más moderno de Chile en Los Lagos. Transformamos la mayoría de los lodos generados en la región por las pisciculturas y salas de procesos de salmón en compost de clase A y otros fertilizantes. Se trata de una gestión de más de 2.000 toneladas mensuales de residuos que de lo contrario terminarían en rellenos sanitarios”, cuenta Salvador Luco, gerente de nuevos proyectos.

“Vemos con esperanza la transformación del sector hacía un futuro más sostenible”, dice. “Escribo esto en el viaje de regreso desde la capital al sur, tras asistir a una de las actividades de cierre del acuerdo de producción limpia del sector. Firmado por 27 empresas productoras de salmón y algunos de sus proveedores para construir estrategias de trabajo en materia de sostenibilidad y estandarizar las formas en las que medimos y mitigamos el impacto de nuestras actividades. Lograr mejores indicadores de sostenibilidad es hoy la gran prioridad del sector”, opina.

Karün desarrolló un modelo circular de producción de anteojos con residuos plásticos provenientes de la industria: redes de pesca, cuerdas, boyas. Los mismos son aportados por recolectores a quienes les compran el material, que es procesado para convertirse en nueva materia prima, y enviado a fábricas en Italia y Turquía. Aseguran que compensan las emisiones y que son CO2 neutrales, y que cuando los anteojos llegan al final de su vida útil, se incentiva a que los clientes los envíen para su reciclaje ofreciendo descuento por pares nuevos.

Hacia discusiones más amplias

Existen esfuerzos y emprendimientos por hacer más sostenible la industria de la salmonicultura, pero el camino para unir producción con regeneración no parece claro. “En el mar hay tantas variables que no podemos controlar, que tienen efecto cascada, que no es tan sencillo aplicar modificaciones y ver qué sucede, como puede pasar en agricultura. Hay que regenerar, pero un ecosistema marino es tan frágil… más los fiordos de Chile. Actualmente, cuando hay un impacto las salmoneras tienen que salir para que se dé una regeneración natural. No sé si agregando algo vamos a lograr un beneficio o no”, aporta Lara Marcus.

En el desafío de alimentar a 10 mil millones de personas dentro de los límites planetarios, la acuicultura tiene un rol importante. Pero, ¿es el océano su lugar? Como alternativa, aparece la acuicultura intensiva, en instalaciones separadas del medio natural, con mayor control del medio y de los individuos. O, en una instancia más avanzada, la producción de proteína animal en laboratorio (un proyecto regional en este sentido es Beef Up). También surge la cuestión más amplia de si deberíamos buscar consumir una variedad más amplia de especies endémicas en lugar de una especie estandarizada.

El ingenio emprendedor nos sorprende con soluciones que no imaginamos hasta que aparecen, así que no sabemos si la conjunción de producción y regeneración será posible en la salmonicultura en un futuro. Pero sí creemos importante innovar no solo para la eficiencia y el mal menor, sino para el impacto positivo.

¿Qué opinan ustedes?

AGENDA

SXSW (Estados Unidos). Hasta el 8 de septiembre se puede aplicar para participar del showcase de startups de la conferencia SXSW en Austin, Texas: una importante plataforma que atrae ojos de inversores de diversas partes del mundo. Este año las categorías incluyen AgTech & Food, y Smart Cities, Transportation & Sustainability. Más info: sxsw.com/pitch/

Convocatoria Danta Fund (Latam). Danta Fund abrió su segunda convocatoria para startups agtech en etapa pre-semilla y semilla de toda Latinoamérica. Ofrece tickets de USD 50.000 a USD 150.000 a cambio de SAFE, mentorías de sus Venture Partners por un período de 12 meses y conexiones con grandes mercados. Hasta el 10 de septiembre. Aplicación: forms.gle/n5Dz88qPptMDdtFB9

Latam Climate Innovation Summit (México). Impulsado por Dalus Capital, este evento busca acelerar soluciones climáticas en la región congregando a actores clave del ecosistema para que se conecten, creen redes y fomenten innovaciones colaborativas. El 18 de septiembre en Ciudad de México. Con inscripción previa: https://lu.ma/vusqkgcc

Segunda Conferencia Climatech Argentina. El 19 de septiembre de 9:30 a 13:30 se lleva a cabo en Buenos Aires una nueva edición de este evento que reúne a inversores, emprendedores, científicos y profesionales de proyectos de base tecnológica orientados a la mitigación climática y regeneración ambiental. Organizado por ARCAP, Antom.la y Climatech Argentina. Más info e inscripción: climatech.ar

Climate Week (Estados Unidos). Del 22 al 28 de septiembre se lleva a cabo en Nueva York este gran evento con más de 600 actividades presenciales en toda la ciudad y espacios online para participar de forma remota. Reúne a empresas, referentes de instituciones públicas, emprendedores y representantes de la sociedad civil. Más info: climateweeknyc.org

Semana del financiamiento sostenible (Online). Del 7 al 11 de octubre se realiza este espacio virtual de intercambio de ideas, visiones, propuestas y experiencias en torno a la reforma del sistema financiero internacional desde una perspectiva climática. Más info: sustainablefinance4future.org/sfc2024

LAVCA Week (Estados Unidos). Del 8 al 11 de octubre se lleva a cabo este evento que convoca a inversores de capital privado de América Latina y de todo el mundo para una serie de debates y reuniones privadas cubriendo tendencias en capital de riesgo y otras estrategias de capital privado. Pueden participar miembros de LAVCA, inversores de capital privado no miembros e inversores institucionales calificados, previa aprobación. Más información: lavcaweek.org

Agstar (Colombia). Del 23 al 25 de octubre tendrá lugar en Bogotá este evento que busca conectar a startups del sector de agricultura con el ecosistema Latinoamericano. Incluye un concurso de startups, un programa de charlas y una muestra paralela. Más info: agstar.pro

BID Lab Forum (Argentina). Desarrollar y escalar soluciones innovadoras requiere de la articulación de recursos, actores públicos y privados. Del 31 de octubre al 1 de noviembre se presenta una nueva edición de IDBLabForum, evento del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID, BID Invest y BID Lab) que sobre emprendimientos, innovación y tecnología para el desarrollo. Más info: IDBLabForum.org

500 LatAm (Latam). Durante 2024, este fondo de inversión acepta aplicaciones todo el año. Ofrecen hasta USD 300.000 de inversión y un programa remoto de 12 meses para agregar valor a las compañías seleccionadas. Más info: latam.aplica.500.co